産業人クラブ会長就任挨拶②

現在、産業人クラブは、東京、大阪など全国に27カ所あり、総会員数 約2,000名を数えます。茨城産業人クラブは、日刊工業新聞社茨城支局が事務局を務め、県内の製造業、金融機関、大手企業の工場、支社・支店など会員数は約150。名誉会長は橋本昌茨城県知事で、茨城県商工労働部長や筑波大学、茨城大学などが参与として参加しています。講演会や意見交換会、工場見学などの活動を通して、会員相互の交流、経営強化などを促しています。各地域の産業人クラブとの連携・交流も近年は盛んになっています。

昨年の東日本大震災では、会員各位におかれまして、大変な被害を受けたこととお察しするとともに、心からお見舞い申し上げます。この一年あまり、従業員・関係者が一丸となって結束し、この難局を打開してきたことと思います。

復旧・復興に向けた取り組みのなかで、景気は緩やかな回復を示してきました。ただ、今後の経済環境も、なお楽観できません。今年度の国内GDP成長では2%台半ばが予想されています。ギリシャ議会選挙で、財政緊縮派が勝利し、ギリシャがユーロに留まることになったとはいえ、依然として欧州経済の不安は尽きません。また、国内では大飯原発の再稼働が決定しましたが、エネルギー問題そのものが解決したとは言い難い状況です。県内経済の見通しも楽観視するほどの材料はありません。

こうしたなか、変化に柔軟に対応することは不可欠です。協立製作所の経営理念は「挑戦と創造」です。これは、私が社長に就任して以来、常に行動してきた結果を文字にしました。常に挑み続け、立ち止まることのない経営を目指すためには、茨城産業人クラブを軸にそれぞれの立場で情報交換し、経営の質を高め合うことが私にとってもかけがえのないものになっています。内向き・下向き・後ろ向きの中からは不安と絶望しか生まれてきません。外向き・上向き・前向きの中からこそ希望が生まれてきます。

産業人クラブのさらなる活性化がみなさまの経営・事業にも大きな刺激を与え、希望を見出していきたいと思っています。先人たちの築いてきた産業人クラブの歴史をさらに発展させるよう微力ではありますが、力を注ぎたいと思います。みなさまのご協力をよろしくお願い申し上げます。

産業人クラブ会長就任挨拶①

7月3日(火)水戸京成ホテルにおいて、茨城産業人クラブの定時総会が行われ、第8代の会長に選任された。産業人クラブは産・学・官に金融を加えた異業種交流会である。副会長を2期4年務めた後ではあるが、身の引き締まる思いである。会長就任の挨拶を2回に分けて記すこととする。

「先程の総会において会長に選任いただきました㈱協立製作所の高橋でございます。就任にあたりひと言ご挨拶させていただきます。

柳生前会長におかれましては、政治・経済が混迷する中、リーマンショック、東日本大震災を経て、今日まで産業人クラブを率いていただき感謝に耐えません。ありがとうございました。

産業人クラブは、政治、経済、技術などの情報を交換し、経営者の資質向上、事業の拡充を図り、わが国産業の発展に寄与することを目的に、昭和39年4月、工業人クラブとして、当時、関東地区の産業人111人で設立されました。正確な産業情報を素早くキャッチし、また、交換し、それぞれの企業経営に役立てること。さらには産業界に起こるさまざまな問題の研究や、解決を図りながら「日本の将来は工業立国である」という共通の目標のために手を組んで進もうと組織されました。

茨城産業人クラブは昭和39年4月7日(火)、いわき地区を含む常磐地区の産業界の交流、発展を図るために「常磐工業人クラブ」としてスタートしました。初代会長は、茨城県日立市の日立機械工業社長の北山直太郎氏が就任。副会長には前会長であります、コロナ電気、柳生社長のお父様が就任しています。その後、4代目には、日東電気の阿部、前社長、5代目にはデベロの立井前社長、6代目に平沼産業の平沼社長を経て、私が8代目を務めることとなりました。

景気の紆余曲折で、産業人クラブの活動は一時、停滞した時期もありましたが、会員相互に経営の資質向上に努め、情報を発信し続けることで、常に県内の産業界をリードしてきました。この姿勢は今後も変わることはないでしょう。

シングルへの道(6)

6月16日(日)、協力会であるきょうわ会の総会コンペで、ベストスコア74の成績を上げることが出来た。場所は鬼怒川CCのFTで、距離は5,757(大谷C 2,874 鬼怒C2,883)である。普段プレーしているコースに比べると短いが、コースのフェアウエイの所々に木々とバンカーがグリーンをガードしており、二打目を考えてティショットを打たないと、思わぬところで大たたきしてしまうコースである。戦略性にとんだコースレイアウトである。

出だしの大谷コースはドライバーの調子が悪く苦戦した。しかしパットの距離感と方向感が合っていたため、ワンパットが4回あり14回だった。その結果スコアは2バーディ・4ボギーの38でホールアウトすることが出来た。後半の鬼怒コースは出だしからドライバーの調子がよく6番まで連続パー、7番が3オンし5メートルのパットを外してボギー、8番パー、9番は2オンし4メートルを沈め、バーディとした。 1ボギー1バーディの36で、74のベストスコアで上がることが出来た。

パートナーは木城製作所の木城社長・曙産業の杉沢社長・日章製作所の高田社長で、緊張感を持ちながらも、楽しくプレーすることが出来た。お三方ありがとう。

2009年からシングルプレーヤーになりたいと思い、練習を始めたが、我流では壁にぶつかり、2009年平均スコア88.3、2010年89.6、2011年88.5と低迷した。昨年の8月から近くの練習場でスクールに入り、今月で15回のレッスンを受けた。最近この成果が出てきて、現在では平均スコア87.5に上昇してきた。

シングルに向かって挑戦するぞ!!!

2012年 常陽アークインタビュー(2)

現地販売に方針転換したとのことですが。

進出当初、現地法人ではコストメリットを活かした部品を、国内では付加価値の高い作業を行っていました。現地法人で加工したものは100%本社へ輸出し、本社で品質保証をして販売していました。しかし98年のアジア通貨危機の際に仕事量が激減し、現地法人に発注する仕事が無くなってしまいました。日本向けの仕事だけでは、需要の変化に対応できないという教訓から、日本の本社向けに20%確保すれば、自社で営業活動を行い、自立する活動に方針転換しました。それから、顧客の紹介などの人脈を通じて、現地法人は新規取引先の開拓に取り組んできました。その結果、現在の取引先は上海に進出している日系メーカーにとどまらず、欧州メーカーにも広がりました。販売先の割合は、本社向けの輸出が10%で、現地日系メーカーな販売が40%、50%は欧州メーカー向けに輸出しています。

上海における事業環境の変化はどのように変わってきましたか。

上海では、人件費が急速に上昇しています。進出当時、人件費は工場労働者で約8千円だったが、現在は残業代まで含めるとおよそ4万円から5万円に上昇しています。また、上海などの沿岸部の人件費の上昇により、生産拠点が内陸部へシフトしていることも大きな懸念材料です。今後、内陸部に働く場所が出来たことで、内陸部から農民工といわれる労働者が、沿岸部まで出てくるかは不透明な状況になっています。

拡大する需要への対応は。

建機業界は、需要の変動が激しい産業です。油圧機器の需要は、リーマンショック後に大幅に減少しましたが、その後回復し、新興国の需要増加を背景に、2010年度比で2015年後は1.5倍に伸びると予想されています。当社も、拡大する需要に対応できる生産体制をいかに構築していくかが今後の課題になっています。設備投資だけでなく、人材の育成も最重要になっています。

企業の発展に向けては。

当社が進出した当時に比べ、中国に進出している日系企業も多くなりました。行政や地元金融機関の事務所も現地に置かれ、情報を集めやすくなっています。今後も国内の事業環境が好転することは、期待できない状況です。中小企業も国内だけにとどまらず、海外に進出して相乗効果をもたらし、国内の事業を発展させることが重要だと思います。

2012年 常陽アークインタビュー(1)

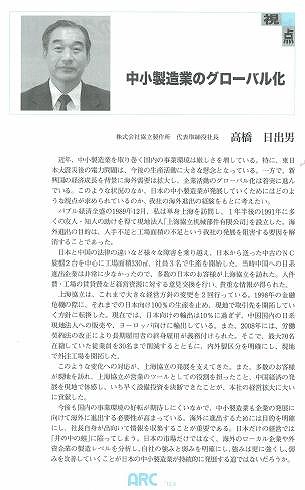

常陽銀行のシンクタンク「常陽地域研究センター」の月刊誌4月号の「視点」に、中小製造業のグローバル化と題して寄稿した。同時に研究委員から様々なことのインタビューがあった。

スプールの製造販売で世界シェア4割とのことですが。

当社は、油圧機器の専門製造メーカとして、原材料から、NC工作機械による切削加工、焼入れ、研削、組立、試験の一貫生産ラインを構築し、油圧のピストンポンプやバルブのOEM(相手先商標)商品と油圧機器の精密部品を販売しています。

中でも、油圧ショベルの主要コンポーネントであるコントロールバルブのスプールは、バルブ内に組み込まれたスプールを動かすことにより、建機の円滑な操作を可能にするもので、当社は世界シェアの約40%(当社推定) を生産しています。

海外進出時の苦労は。

中国上海に進出したのは1991年です。当時茨城工場の拡張を検討していましたが、土地の用途変更があり拡張できなかったこと、バブル経済の真只中で人員が思うように集まらなかったことが進出の背景にありました。

このような事情から、当社独自の判断で進出を決断しました。当時は中国に進出している企業が少なかったため、周囲から当社の事業規模では進出を考え直すよう言われました。当時の政府はココム規制がある共産圏への投資に協力的ではありませんでした。

海外進出に際し一番苦労したことは、そうした時代背景の中で、近くに相談できる相手がいなかったことです。国内で働いていた中国人や同時期に北京に進出しようとしていた商社、既に進出していた顧客等から現地の情報を集めました。

産業人クラブ経済講演会

5月14日(月)水戸京成ホテルで、茨城産業人クラブ経済講演会「グローバル時代を勝ち抜くニッチトップ企業の挑戦」というテーマをパネラーとして出席した。

茨城県商工労働部の中島勝也産業技術課長の司会により、討論が進められた。パネラーは4社、新熱工業㈱大谷直子社長、日本エクシード㈱高山直紀社長、㈱エイ・イー・エス富田一正筑波事業所長、そして私の4人である。

最初に、自己紹介・企業紹介シェアの高い製品・サービスの説明、そして我々の戦っている市場の説明を行った。私は日本フルードパワー工業会の油圧部門の出来高と工業会賛助会員会社の推定出来高を話し、その中で油圧ショベルに使用されるコントロールバルブのスプールを紹介した。

次にどのようにしてトップシェア製品を生み出してきたかと云う討論に入った。私は「30年程前、お客様から標準スプールに特殊な加工を依頼されたので、自分たちで刃物を作りお客様の要望に応えることが出来た。標準スプールを製造していたメーカーが、ギブアップしたことが弊社に依頼が来た、と聞いたのは大分後になってからだった。その後、特殊加工のスプールが標準になってきたことが、増産につながった。このことがきっかけになり、バブルの崩壊を経て、お客様の内製化・市場の低迷の中、各社から注文の依頼があり、積極的に対応したことがシェアの高い製品を生み出した。」と説明した。

詳しくは6月7日の日刊工業新聞社に掲載されるので、私も一読後感想をブログに 載せたいと思う。

2012年 常陽アーク寄稿

常陽銀行のシンクタンク「常陽地域研究センター」の月刊誌4月号の「視点」に、中小製造業のグローバル化と題して寄稿した。

超円高に加えて電力不足や値上げなど、中小企業を取り巻く環境は大変厳しいものがある。国の成長戦略が明確でない中で、成長が著しいアジア市場に出て行くか、国内に残って頑張っていくか、日々将来の協立製作所の成長戦略を模索している。中小企業はひと・もの・金が脆弱な場合が多い。従って外に打って出るには相当の覚悟を決めて、展開しないと失敗したら本体の経営に影響が出てしまう。

このような状況の中、常陽地域研究センター通称「JOYO ARC」の遠藤研究員から寄稿の依頼があった。

2012年入社式挨拶

今年も15名の新入社員が入社しました。私は次のように挨拶しました。

「皆さん入社おめでとうございます。

私はただいま紹介のありました社長の高橋です。皆さんの入社を、全社員を代表して心からお祝いいたします。

皆さんは当社に入社することによって、社会に出る第一歩を踏み出しました。運命というのは、出合い、すなわち「縁」によってきまります。縁が織りなす結果として運命が決まります。こうして皆さんが入社することによって、当社と皆さんの縁が始まったわけですから、この縁が皆さんにとって良い出会いであることを願っています。

今、世界を取り巻く政治・経済の情勢は、先進国だけでは問題解決ができず、新興国を取り込んだ二十カ国で世界の安定を図ろうとしています。

我社は22年前に発生し、日本経済に大きな打撃を与えた「バブル経済の崩壊」を 乗り越え、「ピンチの後にチャンスあり」の格言通り、第二の創業といわれる躍進を 果たしました。しかし15年前にはバブル経済崩壊の後遺症である銀行の不良債権 問題による、金融危機で大不況に陥り多くの企業が倒産し、長く苦しい不況が続きましたが、2002年、中国市場の成長が始まったチャンスを捉え、他社に先駆けて設備投資を行い、我社は成長路線に乗ることが出来ました。

しかし2008年にアメリカで起きた「リーマンショック」で、世界中の経済が一時ストップし、日本も大きな被害を受け、大変な不景気になりました。我社も例外ではありませんでした。

2010年は中国の公共事業により、受注は急回復し、生産も順調に推移してきましたが、昨年、東日本大震災により我社も大きな被害を受けました。幸い人的被害は なく、建物の被害は軽微でしたが、300台を超える機械が横にずれてしまいました。精密な製品を作るための工作機械は精度の高い水平を維持しなければなりません。震災の翌日から事務所・工場の後片付けと工作機械の「水平出し」を行う作業が始まりました。我々だけでは復旧に多大な時間が掛かることが予想されましたが、お客様・お取引先・工作機械メーカから大勢の人たちが応援に駆けつけてくれ、10日で復旧することが出来ました。そして大きな困難を乗り越えて、2011年度は過去最高の売上高を達成することが出来ました。

我社は常にピンチを乗り越え、チャンスに変えて、成長してきました。今後もピンチをチャンスに変える精神で、進んでいく企業であり続けたいと思っています。

仕事は人・物・金で動いています。仕事をしていて、人・物・金のすべてが、揃っていることはありません。どれかが足りません。

つまり、仕事とは、「今ある条件を使って、知恵を出し、必要な条件をつくること」ともいえます。条件が不足しているから仕事があるのだ。「あれがないから、この仕事はできない」というより、不足している物をつくるのが仕事と積極的に考える。しかし、自分のまわりは不足している条件だらけということは多い。それでも、小さな第一歩を踏み出すことです。現在が出発点。道のりは遠いが、歩き始めればいつかは着きます。

皆さんは無限の可能性を持っています。しかし最初は仕事に慣れず、いろいろ苦労があるでしょう。まずは先輩達の中でどん欲に仕事を覚えていって欲しいと思います。

最後に、希望に満ちた今の気持ちをいつまでも忘れずにいてください。新鮮な心をもってしっかりと将来を見据えて、たゆみなく前進を続けてください。

今、ここにいる皆さんが、将来の協立製作所を築いてくれることを心より願い、本日の入社式の挨拶とさせていただきます。」

東日本大震災から1年

東日本大震災から1年が経過し、3月11日(日)各地で追悼式が行われました。 1年前の3月12日(土)、出勤出来た社員20数名と一緒に後片付けを行い、幹部と共に災害対策本部を立ち上げ、復旧の検討に入った。幸い人的被害は無かったので、外部の応援を得て、約10日で復旧が終了した。

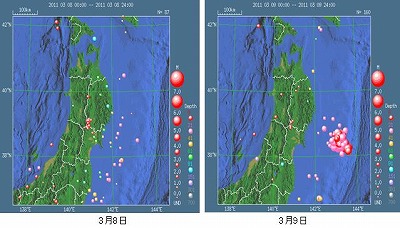

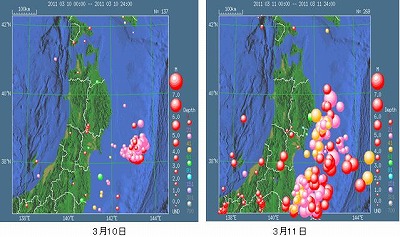

対策本部で情報収集していた時、気象庁のデータを見つけた。地震のマグニチュードの大きさを時系列的に、大きさを目で見えるように表してあった。

これを見ると3月8日以前は、小さな地震しか起きていないことが分かる。しかし3月9日、10日に異変が起きているのが分かる。そして、3月11日 東日本大震災が発生した。このデータが今後の地震予知に、どのように活かされて行くのだろうか?

4年間で87%の確率で、東海地震が発生するとの理由で、浜岡原発を停止させたが、三陸沖の 地震は確立0.00%であるのに、未曾有の地震が発生した。この事を私たちはどのように考えればよいのか。

東京マラソン初出場(3)

ゴールした後、完走記念メダルを首にかけてもらい、東京マラソンのロゴが入ったバスタオルと飲み物・バナナを受け取った。私の荷物がある10トントラック71号車に向かった。7~8分でいける距離だが、足を引きずって倍以上の時間をかけて、荷物を取りに行った。

更衣室にようやくたどり着いたが、両足の股関節と両膝、そして足首甲の付け根が痛く、着替えるのも大変だった。ビックサイトの東館 5から西館に移動し、ゆりかもめの「国際展示場正門」駅で電車に乗った。駅までの道順は混雑するとの理由で、一方通行になったため、遠回りをすることになった。普段10分くらいで行けるのだが、足を引きずって、ゆっくり歩いたため40分以上かかってしまった。階段の上がり降りでは、取っ手につかまっていないと転んでしまう。腰を曲げてそろりそろり歩く姿は高齢者そのものだった。

更衣室にようやくたどり着いたが、両足の股関節と両膝、そして足首甲の付け根が痛く、着替えるのも大変だった。ビックサイトの東館 5から西館に移動し、ゆりかもめの「国際展示場正門」駅で電車に乗った。駅までの道順は混雑するとの理由で、一方通行になったため、遠回りをすることになった。普段10分くらいで行けるのだが、足を引きずって、ゆっくり歩いたため40分以上かかってしまった。階段の上がり降りでは、取っ手につかまっていないと転んでしまう。腰を曲げてそろりそろり歩く姿は高齢者そのものだった。

新橋駅に到着し、JRに乗り換え、東京駅で新幹線に乗った。小山駅に駐車してある車を運転して、自宅に8時頃と到着した。風呂に入り体を十分に温めた。

すぐ寝室がある2階に這って上がっていった。明日の仕事に支障が出ないように、体を休め睡眠をとれば、回復すると願いながら9時に就寝した。

翌朝、6時に目覚めた。良質な睡眠が取れたせいか、関節の痛みも和らぎ、疲労もとれた。8時前に出社し、2階事務所を上がって行く時に、足の痛みを確認しながら行った。思ったより元に戻っていた。

翌火曜日、まだ走ることは出来ないが、ほとんど回復し、通常の行動に問題が無いほど体の痛みは取れていた。我ながら体の回復能力に感心すると同時に、両膝周りの筋力を強化して、30キロの壁を乗り 越え、歩かないでゴールすることを、次の目標にした。4月15日(日)かすみがうらマラソン10マイル(16キロ)部にエントリーしているので、頑張ろう。