山陽道・西国街道旅日記 十五日目(P82~83/P89)

十五日目 4月29日

土曜日

5時起床。天気予報は薄曇り。足の調子は良い。それぞれ朝食を取り、7時出発だ。今日の予定は一乗寺、離宮八幡、正覚寺、寺田屋跡、ゴールの三条大橋だ。ホテルを出て、右に行くと、すぐに171号線にでる、左折し歩道を行く。二人で話しながら、進んで行き、井尻新幹線下の信号を新幹線沿いに進み、高槻上牧駅前郵便局のある交差点を左折し、東海道新幹線高架下を通り、進んで行くと67号線に合流する。

この67号線が西国街道・丹波街道だ。しかし新西国街道の記述もあり、よく分からない。途中「梶原一里塚跡」の標識があった。この地は旧梶原村の東端に位置し、かつて、榎を植えた一里塚があった。旧芥川宿の芥川一里塚は今も現存しているとのこと。島村駅前の桜井一丁目に着いたのは8時10分頃だ。駅に隣接する楠の木公園があり、多くの史跡がある。史蹟桜井驛城址、水無瀬駒発祥のまち、楠公父子子別れの石像、楠公父子決別之所、楠公父子訣子之虜碑、桜井駅跡、明治天皇製碑、 楠公六百年祭記念碑等多くの楠公の史跡がある。

計画段階ではこの楠の木公園の史跡は知らなかった。「楠公父子決児之處碑」は正成を顕彰した明治9年(1876)11月に建立された。

題字は大阪府知事渡辺昇の書。裏面には英国公ハリー・S・パークスの英文が刻まれている。楠正成・正行父子桜井の別れは、西国街道の桜井駅で、 楠木正成・正行父子が訣別する逸話である。楠木正成は湊川の戦い 桜井に赴いて戦死し、今生の別れとなった。

桜井駅の別れ、「太平記」の名場面のひとつで、国語・修身・国史の教科書に必ず載っていた逸話であり、いわゆる戦前教育を受けた者には大変有名な話であったとのこと。「駅」とは宿駅のこと。太平記によると、「桜井の別れ」のあらましは、建武3年5月(1336年6月)、九州で劣勢を挽回して山陽道を東上してきた足利尊氏の数十万の軍勢に対し、20分の1ほどの軍勢しか持たない朝廷方は大騒ぎとなった。

新田義貞を総大将とする朝廷方は兵庫に陣を敷いていたが、今の状況で尊氏方の軍勢を迎撃することは困難なので、尊氏と和睦するか、またはいったん都を捨てて比叡山に上り、空になった都に足利軍を誘い込んだ後、これを兵糧攻めにするべきだと後醍醐帝に進言したが、いずれも聞き入れられなかった。そこで正成は死を覚悟し、湊川の戦場に赴くことになった。その途中、桜井駅にさしかかった頃、正成は数え11歳の嫡子・正行を呼び寄せて「お前を故郷の河内へ帰す」と告げた。「最期まで父上と共に」と懇願する正行に対し、正成は「お前を帰すのは、自分が討死にしたあとのことを考えてのことだ」という。

楠公六百年祭記念石碑は昭和10年5月16日に多数の参列者と盛大な式典がもたれたという。「明治天皇御製 碑」は昭和6年(1931)に建てられた。明治天皇が明治31年(1898) 行幸したときに詠んだ歌が刻まれている。石碑の表面が汚れていて読みにくいが、次のように刻まれていた。「子わかれの 松のしつくに袖ぬれて 昔をしのふ さくらゐのさと」。和歌の素養がない自分でも十分に意味が伝わる歌だ。公園の史跡を見ていた私たちに声をかけてきた人がいた。史蹟の保護を担っているボランティアの人で、清掃をしていた60代後半の人だ。私が下関から旧

山陽道・西国街道旅日記 十四日目(P81~81/P89)

いるが、みすぼらしい感じがした。調べてみると、目的地の場所を間違えた。東太田4丁目の交差点を左に曲がれば、太田茶臼山古墳(継体天皇陵)があったのだ。全体の地図を見ないで、継体天皇のキーワードだけで選択したので、間違えてしまった。

継体天皇はなぞに満ちた天皇と言われている。『日本書紀』によれば、506年に大変な暴君と伝えられる25代・武烈天皇が崩御したが、子がなかった。仁徳天皇から続いてきた直系の皇子が不在になったという。そこで越前(福井県)の傍系から婿を迎え入れるかたちで、新たな王が生まれた。これが継体天皇である。彼は武烈天皇の姉にあたる手白香皇女を皇后とした。

継体天皇は応神天皇の5世の孫とされる。また稚野毛二派皇子(応神天皇の第5皇子)を高祖父に持つ家柄であったとされる。もともとは父の居住地である近江 (滋賀県)で生まれ、父の死後は母の実家とされる越前で育った。子孫とはいえ応神天皇から100年は超える疎遠な傍系王族だったとのこと。太田茶臼山古墳(継体天皇陵)の見学は、ホテル到着が予定より遅れているので、そのまま高槻に向うことにした。171号線にでて、左折し、高槻駅に向かい、高槻サンホテルに着いたのは、予定よりも大分遅れて午後5時半だった。

到着と同時に友人の松本さんにメールを送った。昨年の中山道の旅で十三日目に彦根から守山宿の約40kmを一緒に歩いた友人だ。ホテルで待ち合わせし、翌日の京都までを一緒に行く予定だ。松本さんから到着のメールが入り、早速ホテル近くの焼き肉屋に入り、ビールと焼肉を堪能した。飲みながら話が弾んだ。朋あり遠方より来たるまた楽しからずや。京都までの予定を確認して、8時20分に店を後にし、ホテルに帰った。10時就寝。

山陽道・西国街道旅日記 十四日目(P79~80/P89)

に入って、菅野三平のプロフィールをみて驚いた、忠臣蔵の一人だった。かすかな記憶で吉良邸の討ち入りに来られなかった義士がいることは知っていたが、菅野三平の事だった。大阪府指定史跡の説明によると「菅野三平重實は、江戸時代の延宝三年(1675)父重利、母小満の三男として当地に生まれた。三平重實は十三才の時に、父の主君である美濃の旗本大嶋出羽守の推挙により、播州赤穂五万石 藩主 浅野内匠頭長矩の中小姓として疲れるようになった。

元禄十四年(1701)三月十四日、江戸城松の廊下で幕府勅使供応役の浅野内匠頭長矩が高家肝煎りの吉良上野介義央に対して刃傷におよんだ赤穂事件の後、三平重實は大石内蔵助良雄を中心とするかたき討ちの同志に加わっていたが、三平重實を推挙した大嶋氏に迷惑がかかることを心配した父の反対と主君への恩義との板挟みに苦しみ悩み、ついに主君の月命日を自分の最後の日と決め、元禄十五年(1702)一月十四日、当地に於いて自刃し二十八才の生涯を閉じた。『涓泉(けんせん)』の名は三平重實の俳号で、多くの優れた句を残した文化人でもあった。」と記されてあった。討ち入り後、赤穂義士を預かっていた細川家の世話役が、大石内蔵助が生前「三平が生きていたら一列に加わるべき者であった。」と云う話を聞き、泉岳寺に明和四年(1767)に墓標を建てているとのこと。旧邸内を見学し、三平重實の人となり、俳人として、文化人としてこのような人物がいたことに感動を覚えた。

171号線に戻り、郡山本陣跡を目指した。清水交差点を右折し、府道1号線にでて、モノレールの豊川駅を左折すると、西国街道に入る。道なりに進んで行くと、勝尾寺川の橋を渡り、再度、勝尾寺川の鍛冶屋橋を渡って、まもなく郡山宿に入った。郡山宿は京都と西宮を結ぶ西国街道沿いに、かつて山崎・芥川・郡山・瀬川・昆陽の五つの宿駅があり、郡山本陣はその中央にあって重要な役割を果たしていた。

この本陣は、享保三年(1718)に類焼にあって、建物と共にほとんどの古記録が焼けてしまい、現在の建物は享保六年(1721)に、西国大名の寄付によって再建され、現存するのはここだけという。残された宿帳から、摂津・備前・備中・美作・四国の讃岐などの大名や、忠臣蔵で有名な赤穂城主・浅野内匠長矩が宿泊し、また慶応元年(1865)七月十五日に、明治天皇が立ち寄っているとのこと。この本陣の正門の脇に椿の大樹があり、見事な五色の花を咲かせたことから、いつしか「椿の本陣」と呼ばれるように立ったとのこと。

更に西国街道を進む。勝尾寺川沿いに、新豊川橋の交差点を真直ぐ行き、しばらく進むと「中川清秀由緒地」が目に入った。中川清秀は本能寺の変で信長が亡くなったことを、備中に出陣中の豊臣秀吉のもとに知らせ、その後の山崎の合戦では清秀は、秀吉軍の先鋒として活躍した。秀吉が柴田勝家と対立した「賤ケ岳の戦い」では秀吉軍として出陣したが、戦死した。清秀42歳だという。後に秀吉から賤ケ岳七本槍の一人として、勇猛さを伝えられた。

更に西国街道を行く。程なく、勝尾寺川の橋を渡り、46号線の耳原交番北の交差点を直進し、名神高速道路の三島高架橋を右折して、道なりに行くと、安威川にでて、橋を渡り、東太田4丁目の交差点を右に曲がり、ナビに導かれるままに進むと「継体天皇陵陪塚ろ号」の石碑があった。団地の中に囲まれて、厳重に丈夫な網の格子で囲まれて

山陽道・西国街道旅日記 十四日目(P77~78/P89)

です。今現在残っているには、塔身と一石彫成の請花・宝珠だけで、火輪と地輪を欠かしているのが惜しまれます。塔身は、高さ58.5センチ、請花は高さ21センチ、宝珠の高さは39.4センチありますが、本来の完全な形であれば、総高230センチもある、大形塔です。」とある。石碑には平安時代の有名な歌人で和泉守橘道貞に嫁いだことから、この名前がつけられた。道貞と離別後、藤原保昌と再婚し、保昌が摂津国河辺郡平井(現宝塚市)の人であったことから、この地に供養塔が立てられたとのこと。

です。今現在残っているには、塔身と一石彫成の請花・宝珠だけで、火輪と地輪を欠かしているのが惜しまれます。塔身は、高さ58.5センチ、請花は高さ21センチ、宝珠の高さは39.4センチありますが、本来の完全な形であれば、総高230センチもある、大形塔です。」とある。石碑には平安時代の有名な歌人で和泉守橘道貞に嫁いだことから、この名前がつけられた。道貞と離別後、藤原保昌と再婚し、保昌が摂津国河辺郡平井(現宝塚市)の人であったことから、この地に供養塔が立てられたとのこと。 和泉式部の墓や供養塔を伝える石塔は各地にあるが、これは女性の遊行聖(ゆうぎょうひじり)が和泉式部の名で各地を回り、信仰を広めたことに由来するものと考えられるとのこと。式部の歌の中で、伊丹に関係のある和歌は「津の国

こや(昆陽)とも人を いふへきに ひまこそなけれ 芦の八重葺」と歌われたただ一首とのこと。泉式部の墓を後にして、西国街道に戻った。

和泉式部の墓や供養塔を伝える石塔は各地にあるが、これは女性の遊行聖(ゆうぎょうひじり)が和泉式部の名で各地を回り、信仰を広めたことに由来するものと考えられるとのこと。式部の歌の中で、伊丹に関係のある和歌は「津の国

こや(昆陽)とも人を いふへきに ひまこそなけれ 芦の八重葺」と歌われたただ一首とのこと。泉式部の墓を後にして、西国街道に戻った。 京都・茨木の標識が目に入り、ゴールの京都に近づいている実感がわいてきた。そのまま進んで行くと突き当りになり、左に曲がって、2号線を渡り、新開橋の信号を右に曲がり、箕面川の橋を渡った。道なりに行くと西国街道に出た。そのまま進み中国縦貫自動車道の高架下を通ってすぐに左に曲がると、西国街道に出た。この辺りの西国街道は分り難い。池田市住吉2丁目の交差点を真直ぐ進み、阪急宝塚本戦の踏切を渡ると、すぐ左側に旧石橋村の高札場跡と道標があった。道なりに進むと石橋阪大下の五差路を斜め右に進んだ。

京都・茨木の標識が目に入り、ゴールの京都に近づいている実感がわいてきた。そのまま進んで行くと突き当りになり、左に曲がって、2号線を渡り、新開橋の信号を右に曲がり、箕面川の橋を渡った。道なりに行くと西国街道に出た。そのまま進み中国縦貫自動車道の高架下を通ってすぐに左に曲がると、西国街道に出た。この辺りの西国街道は分り難い。池田市住吉2丁目の交差点を真直ぐ進み、阪急宝塚本戦の踏切を渡ると、すぐ左側に旧石橋村の高札場跡と道標があった。道なりに進むと石橋阪大下の五差路を斜め右に進んだ。

山陽道・西国街道旅日記 十四日目(P75~76/P89)

戎開門神事福男選び」が正月に行われ、毎年テレビで報道されている。西宮神社の境内に入った時、この福男選びがここで行われていることに、初めて気が付いた。西宮神社を後にして、絵地図に載っている西国街道の甲武橋に向った。193号線を行き、西宮駅を右手に見て、通り過ぎ、産所町の信号を右折し2号線にでて、程なく札場筋の信号を左折し、171号線に出る。阪急神戸線を突っ切り、道なりに進むと、左側に西宮市立中央体育館・陸上競技場が見える。御手洗川橋手前を左折すると西国街道だ。

戎開門神事福男選び」が正月に行われ、毎年テレビで報道されている。西宮神社の境内に入った時、この福男選びがここで行われていることに、初めて気が付いた。西宮神社を後にして、絵地図に載っている西国街道の甲武橋に向った。193号線を行き、西宮駅を右手に見て、通り過ぎ、産所町の信号を右折し2号線にでて、程なく札場筋の信号を左折し、171号線に出る。阪急神戸線を突っ切り、道なりに進むと、左側に西宮市立中央体育館・陸上競技場が見える。御手洗川橋手前を左折すると西国街道だ。

師直・師泰父子は京都へ帰る途中、武庫川を過ぎたあたりで敵方に襲われ討たれたと云われている。場所はよくわからないが、江戸時代の山田村にはすでに高師直塚があり、文化3年(1806)年完成の「山崎通分間延絵図」にも塚地が西国街道北側に描かれている。大正4年(1915)になって村の人々が石碑を建てたが,その後場所が転々とかわって現在地に移ったとのこと。師直塚から10分位で昆陽寺(こやてら)に着いた。

昆陽寺は天正5年(733)僧行基の開創と伝えられている。その後、天正7年(1579)織田信長の兵火にかかって、一山の堂塔を消失したという。山門は、旧西国街道に面して立っている。層周囲に縁をめぐらし、細部に見る絵様繰形の形式手法は江戸中期のもので、豪壮な山門は県かでも類例がなく貴重な構造であると云われている。次に向うのは「伝和泉式部の墓」まで、約3㎞の道のりだ。歩き始めて程なく、「西国街道の碑西天社前」」の信号を斜め右に曲がり、旧西国街道に入る。少し進むと「西国街道昆陽宿跡碑」の説明板が設置されてあった。

更に進んで行くと、稲野小学校前の道標が立っていた。道標の詳しい事は分からなかった。伊丹警察署前の信号を通り過ぎると、「西国街道の碑」があった。碑には江戸時代には大名行列をはじめ商人や巡礼などが行き交い、俳人の松尾芭蕉や地理学者の伊能忠敬らもこの道を通ったと記されてあった。

また碑には宿場町が西宮、昆陽、瀬川、郡山、芥川、山崎、京都までの道中筋宿場一覧表が記されてあった。少し先に伊丹坂の地蔵尊が在る所を斜め右方向に行くと、伝泉式部の墓に到着した。墓の周囲は一般の民家の駐車場らしきところであるが、ホームページでは「和泉式部の墓は、旧西国街道の伊丹坂に臨む崖上の小堂内にある、高さが152センチ程の花崗岩製の美しい五輪塔

山陽道・西国街道旅日記 十四日目(P73~74/P89)

十四日目 4月28日 金曜日

4時起床。天気予報は曇り、気温は14℃から22℃だ。足の調子は良い。今回の計画段階で、ここ神戸からどこまで行けばよいか、一番悩んだ。郡山宿までの約40㎞の距離が一番良いのだが、近くにホテルがない。手前の桜井駅近くでもホテルを見つけることが出来なかった。やむを得ず、高槻駅近くのホテルに宿泊することにした。問題は高槻駅近くのホテルまで約50㎞の距離だ。およそ12時間の行程になる。史蹟・旧跡を見学すると13~14時間を要する。朝5時に出発しても到着は午後6時過ぎだ。いろいろなルートを探したが、三ノ宮駅から芦屋駅までの区間を電車で行き、芦屋駅から高槻のホテルまで約37㎞を行くことに決めた。

4時起床。天気予報は曇り、気温は14℃から22℃だ。足の調子は良い。今回の計画段階で、ここ神戸からどこまで行けばよいか、一番悩んだ。郡山宿までの約40㎞の距離が一番良いのだが、近くにホテルがない。手前の桜井駅近くでもホテルを見つけることが出来なかった。やむを得ず、高槻駅近くのホテルに宿泊することにした。問題は高槻駅近くのホテルまで約50㎞の距離だ。およそ12時間の行程になる。史蹟・旧跡を見学すると13~14時間を要する。朝5時に出発しても到着は午後6時過ぎだ。いろいろなルートを探したが、三ノ宮駅から芦屋駅までの区間を電車で行き、芦屋駅から高槻のホテルまで約37㎞を行くことに決めた。

ホテルを5時50分に出発して、昨日行くことが出来なかった海軍操練所跡に向い、6時に到着した。海軍操練所跡は現在の中央区新港町にあり、錨(いかり)の形をした記念碑が建っている。神戸海軍操練所は、「明治維新の中心人物として幕末の志士たちに大きな影響を与えた勝海舟は、神戸を拠点に壮大な構想を実現させようとしました。海軍操練所跡は現在の中央区新港町にあり、錨(いかり)の形をした記念碑が建っている。

神戸海軍操練所は、「明治維新の中心人物として幕末の志士たちに大きな影響を与えた勝海舟は、神戸を拠点に壮大な構想を実現させようとしました。操練所の開所期間は非常に短かったものの、その間に坂本龍馬、陸奥宗光など新しい時代を担う人々を育て、日本の海軍の歴史にも大きな足跡を残した。」とのこと。

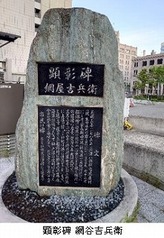

すぐ近くに神戸の発展に寄与した網谷吉兵衛の顕彰碑が建てられていた。碑には「72歳にして安永新田に船蓼(ふなだて)場(舟底の貝殻や舟虫などを焼く場所)の建造に着手、苦節三年大願成就する。1863年時の将軍家茂公が小野浜に上陸の際『この地は港に最適でございます』と進言し、後年この船蓼場は勝海舟の幕府海軍操練所となって、神戸港の夜明けを迎え、今日の繁栄の基礎となる。

明治2年9月3日天寿八十戸歳」と記されてあった。三ノ宮駅発6時25分電車に乗り、芦屋駅に6時33分に到着、ここからが高槻に向けての第一歩が始まる。最初の訪問地は西宮神社まで約3㎞、途中、西国街道(171号線、国道2号線)に出て、着いたのは7時15分頃だった。西宮神社(にしのみやじんじゃ)は、兵庫県西宮市社家町にある神社で、全国に約3,500社あるえびす神社の総本社であり、地元では「西宮のえべっさん」と呼ばれているという。

第一殿はえびす大神、第二殿は天照大神(あまてらすおおみかみ)、第二殿(明治初年に配祀)は大国主神(おおくにぬしのかみ)、第三殿は須佐之男大神(スサノオ)を祀っているという。また福男選びでは、1月10日午前4時から「十日えびす大祭」が執り行われ、午前6時に終わると同時に表大門が開かれ、参拝者が本殿までの230mを「走り参り」して、先着の3人が福男と認定される恒例の「十日

第一殿はえびす大神、第二殿は天照大神(あまてらすおおみかみ)、第二殿(明治初年に配祀)は大国主神(おおくにぬしのかみ)、第三殿は須佐之男大神(スサノオ)を祀っているという。また福男選びでは、1月10日午前4時から「十日えびす大祭」が執り行われ、午前6時に終わると同時に表大門が開かれ、参拝者が本殿までの230mを「走り参り」して、先着の3人が福男と認定される恒例の「十日 山陽道・西国街道旅日記 十三日目(P71~72/P89)

道の片隅に「旧西国街道」の石碑と「旧西国街道~大路(おおみち)~」の案内板があった。中央幹線を挟んで南北両側に「大路通」という町名があり、この町名の由来は西国街道だと云われている。街道は、時代とともにその役割を変化させてきた。古代(律令時代)には街道の重要度や利用頻度などから大路・中路・小路に分けられ、そのうち山陽道は唯一の「大路」とのこと。その後、中世(鎌倉・室町)時代には公定のルートとしての山陽道は存在しないが、近世(江戸時代)に入ると、江戸幕府は参勤交代のために五街道と脇街道を整備した。西国街道は脇街道の一つで、西国大名の参勤交替に使われたとのこと。

道の片隅に「旧西国街道」の石碑と「旧西国街道~大路(おおみち)~」の案内板があった。中央幹線を挟んで南北両側に「大路通」という町名があり、この町名の由来は西国街道だと云われている。街道は、時代とともにその役割を変化させてきた。古代(律令時代)には街道の重要度や利用頻度などから大路・中路・小路に分けられ、そのうち山陽道は唯一の「大路」とのこと。その後、中世(鎌倉・室町)時代には公定のルートとしての山陽道は存在しないが、近世(江戸時代)に入ると、江戸幕府は参勤交代のために五街道と脇街道を整備した。西国街道は脇街道の一つで、西国大名の参勤交替に使われたとのこと。

ところがその途中で源氏方と遭遇し戦いが始まった。激闘の末、監物太郎は、大将の嫡男知章を斬った敵を討ち取り、奮闘したが、多勢に無勢、ついに左膝を射抜かれ、討死したと云う。監物太郎が討死したとされる場所は、現在碑がある場所から離れたところとされる。享保年間(1716-1735年)に儒学者の並河誠所が監物太郎の忠義を顕彰するために、討死の地からより人通りの多い西国街道沿いである現在地に移動させたという。平家方の名のある武将が多数討死した一ノ谷の合戦の古戦場周辺には、いくつもの碑が立っている。しかし監物太郎のような平家の郎党身分の者の碑は稀であると云う。

予定よりだいぶ遅れたので、高田屋嘉兵衛本店の地は行かないで、足を速めたところ、平経俊を祀ってある鎮守稲荷神社と石碑があった。案内板によると「平経俊は、平清盛の甥で一の谷の合戦に華と散った敦盛の兄である。

湊川の合戦で、鵯越の守備についていたが、戦利あらず長田の森を経て、西出の浜へと落ちのびてきたところを、源の範頼の郎党名和太郎に追い迫られ、勇ましくも組打ちとなり当地で落命した。時に寿永三年二月御年わずか十八歳であった。」と記されてあった。あと宿泊地の「ホテルヴィアマーレ神戸」まで、約2.5kmだ。到着予定時間は3時10分を計画していたが、大幅に遅れているので、海軍操練所跡は行かずに、直接ホテルに向かうことにした。ここからはスマホのナビの案内で、2号線の歩道を行くことにした。

神戸駅南口前を通り、NTT西日本 神戸駅前電話交換所、栄町通4の信号を過ぎ、栄町一丁目の信号を左折し、最初のT字路を右折して、仲町通りに入り、4ブロックの左側角にホテルがあった。約2時間遅れの5時になっていた。チェックインして、コインランドリーに向い、シャワーを浴びて夕食に出かけた。途中、「旧神戸居留地十五番館」のプレートがあり、慶応3年12月の兵庫開港により、126区画、25.8haの外国人居留地が開設され、商館を中心として領事館やホテル、教会などが次々に建てられたと当時の状況が詳しく記されていた。

ホテルの近くの「ニュー居留地ラフレア」というレストランで、ステーキサンドを頼んだ。本日44㎞62,384歩。見学に時間を要し大幅に遅れた。いつになく疲れたので、部屋に戻り、すぐ就寝。明日は高槻サンホテル。2日後に京都だ。

山陽道・西国街道旅日記 十三日目(P69~70/P89)

の命を受けて、勝鱗太郎(海舟)の指導のもと、明石藩が築造した砲台場。タオがんの淡路島にある徳島藩松帆台場と協力して、明石海峡を通過する外国船を挟み撃ちにしたと考えられたとのこと。左手にはJR神戸線の舞子駅が見える。明石海峡大橋の下を通り、兵庫県立舞子公園の真ん中を進んで行く。

の命を受けて、勝鱗太郎(海舟)の指導のもと、明石藩が築造した砲台場。タオがんの淡路島にある徳島藩松帆台場と協力して、明石海峡を通過する外国船を挟み撃ちにしたと考えられたとのこと。左手にはJR神戸線の舞子駅が見える。明石海峡大橋の下を通り、兵庫県立舞子公園の真ん中を進んで行く。

福田川を渡り、JR塩谷駅を過ぎ、JR神戸線の塩屋跨線橋を渡り着いたのは1時40分だった。この辺りは源平一の谷合戦場として知られ、寿永3年(1184)2月7日に、当時16歳の平敦盛が、熊谷次郎直実によって首を討たれ、それを供養するためにこの塔を建立したという伝承から「敦盛塚」と呼ばれるようになったという。

この五輪塔は花崗岩製の総高4mで、中世の五輪塔としては石清水八幡宮五輪塔(京都府八幡市)に次ぎ、全国で2位の規模を誇るという。このほか、鎌倉幕府の執権北条貞時が平家一門の冥福を祈って、弘安年間(1278~1288) に造立したなど諸説があるという。

一の谷の戦いで源義経の逆落としの奇襲で平家を破ったのは有名だが、裏の崖は断崖というほどではなく、本で読んだイメージとはだいぶ違う。また海がこれほど近くに迫っているとは思わなかった。現場を見ると、より想像力が働くのではないか。いつか平家物語や吾妻鏡を読み直してみたいと思う。見学後、遅い昼食をとることにした。幸い敦盛塚の入り口にある敦盛そば屋に入り、蕎麦とそばの実が入ったぜんざいを注文した。蕎麦も美味しかったが、疲れた体にぜんざいは美味しかった。30分で昼食を終わらせ、出発した。ここは須磨浦公園の端にあり、400mほど進むと細長い公園の終わりに「源平史跡 戦の濱」の石碑があった。

15分程進むと左手に「村上帝社の祠」があった。村上天皇の琵琶にまつわる伝説から、この地に村上天皇を祀り神社としたもので、この地には以前から前方向円墳があり、琵琶に 似ていることから琵琶伝説に結び付いたと云われている。琵琶伝説とは平安末期、太政大臣藤原師長は琵琶の名人であったが、さら奥義を極めたいと入唐の志を持ってこの地に来た。ところが村上天皇と梨壺女御の神霊が現れ琵琶の妙手を授けたので、入唐を思いとどまり帰京したと云われている。見学を終えて、2号線(西国街道)を進み、千守の交差点を左に曲がり、すぐにY字路を右に進むと、2号線と分かれ、西国街道に出る。整備された西国街道は歩きやすい。

山陽道・西国街道旅日記 十三日目(P67~68/P89)

空港に行き、ポートライナーで三宮駅に行き、乗換えして三ノ宮駅から明石駅に行き、タクシーで工場を訪問した。この場所も何回も来ているが、新幹線で来るのとは景色が違うように感じる。

明石川の嘉永橋を渡り、右に曲がり道なりに行くと、織田家長屋門がある。案内板によるとこの付近は明石城築城の当時から歴代家老・重臣が住んでいた屋敷跡で、門は舟上城(ふなげじょう)から移籍されたもの、築城は江戸時代初期のもので、門の留め金は室町後期の様式を伝えているという。10時20分、明石城跡に到着した。

入口に大洋漁業株式会社の創業者・中部幾次郎翁の銅像が建立されてあった。幾次郎翁は慶応二年(1866)明石市東魚町(現根本町)に生まれ、幼少のころから父の生魚運搬卸業を手伝い、地方の一個人商店にすぎなかった林兼商店を日本有数の水産会社に育て上げ、昭和21年(1946)3月23日には貴族院議員に勅撰されたが、同年5月19日八十一歳で没し、浜光明寺に葬られたという。

「史跡 明石城跡」の石碑があり、その奥は明石城や明石城本丸跡があるが、予定よりも遅れているので中に入らなかった。明石駅の真ん前にあり、仕事で何度も訪れたが、一度も訪れたことがなかった。久しぶりなので、北出口から駅の中を通って、東出口行き、明石銀座通りを通って、道標「みぎ ひめじ ひだり 大坂道」の石碑を左に曲がり、目印の光明寺を通り過ぎ、明石市役所北庁舎の信号を左に曲がり、次の十字路を右に進んだ。

明石警察署大蔵交番更に大日本中央標準時子午線通過地標識の十字路を左に曲がり、目印地の稲爪神社と大蔵谷駅を目指した。明石は、日本の時刻の基準となる、統計135度子午線が通る「日本標準時のまち」「時のまち」として知られている。これは、明治19年に世界の標準時であるイギリスのグリニッジからちょうど135度(=9時間の時差)にある位置上の時刻を日本の標準時として定めたものだと いう。

更に海岸沿いを進み、山田橋を渡り、西舞子一丁目(交差点)を右に曲がり、西国街道に入ると、右手には瀬戸内海が広がっていた。神戸舞子学院を左に行き、2号線に合流した。

舞子公園西を通り越し、明石藩舞子台場跡が右に見える。そしてようやく十三日目で神戸市に入った。明石藩舞子台場あと(舞子砲台跡)は幕末に外国船の侵攻に備えて、文久3年(1863)に幕府

山陽道・西国街道旅日記 十三日目(P65~66/P89)

十三日目 4月27日

木曜日

5時起床。天気予報は曇り、気温は9℃から19℃だ。足の調子は良い。朝食は昨日買ったおにぎりとパン、牛乳と飲むヨーグルトを食し、6時に出発だ。今日の予定は西国街道に出て、目印の土山駅近く、住友神社、光明寺、敦盛塚、一之谷戦の濱碑、、監物太郎の碑、高田屋嘉平の碑、神戸海軍操練所跡を通って、「ホテルビィルマーレ神戸」までの約40kmだ。穴田荘を出発して、5分もしないうちに西国街道に出る。左に曲がり進んで行く。朝早いので、人は見かけなかった。道の両側には趣のある大きな家があり、往時を偲ばせる街道だ。20分程で、西谷八幡神社があった。

案内板によると「西谷八幡神社の御祭神は「誉田別命(ほんだわけのみこと)といい、第十五代応神天皇である。降誕のおり屋敷に八本の幟が立てられたことから「八幡さま」の名で親しまれてきた。戦勝を祈願したことに始まり、敵を除けることから「弓矢の神」「勝利の神」として武将から信仰を集めてきた。後に、疫病が流行する中、次第にあらゆる災いを除ける「疫病の神」として名高い神社」と記されてあった。

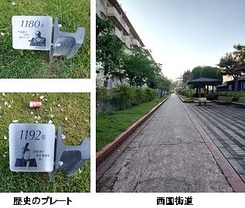

神社を過ぎるとすぐに2号線に合流して、約300m進み斜め左に行くと西国街道だ。JR神戸線を通過し、左手に平岡公民館を左手に見て進み、穴田荘を出て1時間位たったころ、公園らしき道を行くと、旧街道らしく芝生の中に「1180年 平清盛が福原に都をうつす」「1192年 源頼朝が鎌倉幕府を開く」など歴史が年代順にわかるようにプレートが埋め込まれてあった。

更に30分程で進んで行くと、「清水新田 宝篋印塔(ほうきょういんとう)」の石碑が建っていた。案内板によると宝篋印塔は江戸時代後期に建立され、この辺りは西国街道と呼ばれる街道があり、往来する旅人が数多くいた。江戸時代の旅では途中で命を落とすことも珍しくなく、清水新田の地で行き倒れとなった旅人も多くあった。行き倒れの旅人を供養し、地域に災いが起こらないようにと清水新田の人々がこの地に宝篋印塔を建立した」と云われている。

更に進んで行き、清水川と瀬戸川を渡っていくと、道標「右あかし道 像」の石碑があった。風化して文字は読み難い。この道標を過ぎると、左側に「臨済宗妙心寺派 公明山西福寺」があり、その先の街道沿いには清水神社鳥居、その奥に清水神社神門、清水神社がある。旧街道には神社仏閣が数多くある。改めて日本の歴史を感じる。この近くには西国街道と並行して2号線が走っており、その2号線沿いに弊社のお客様である建設機械メーカーの事業所がある。また反対方向へ2km程の距離にお客様である油圧機器メーカーがあり、何度か訪問したことがある。JR神戸線の魚住駅でタクシーに乗り訪問したが、歩いて近くまで来ると感慨深いものだ。

更に進んで行くと、T字路に突き当り、右に曲がると、2号線に合流する。JR神戸線大久保駅の前を通り過ぎると、「明治天皇大久保御小休所建物」の石碑があった。道なりに進むと、セブンイレブンがある信号を斜め左に行くと、2号線と分かれ西国街道にでて、小さな川を渡ると大久保本陣跡があり、再度、2号線と合流して、左手に雲楽池という大きな池があり、そのまま進んで行くと西明石駅が見えた。この地にも弊社お客様の油圧機器メーカーの工場があり、新幹線でこの西明石駅を降りて、タクシーで行ったものだ。現在では茨城空港から神戸